美国制裁伊朗金融人士:加密货币成石油交易新战场

引言

2025年9月16日,美国财政部宣布对多名伊朗金融人士及相关实体实施制裁,指控其通过加密货币转移超过1亿美元资金,这些资金据信与伊朗石油销售有关。这一事件不仅标志着国际社会对伊朗经济活动的监控进入新阶段,也凸显了加密货币在跨境资金流动、规避制裁方面的复杂角色。本文将深入分析事件背景、运作机制、国际反应及未来影响。

—

事件背景:从传统制裁到数字围堵

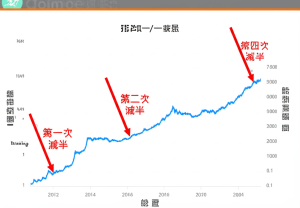

长期以来,美国及其盟友对伊朗实施严厉的经济和金融制裁,试图切断其核计划及地区活动的资金来源。传统上,这类制裁依赖银行系统的合规审查和美元清算体系的控制。然而,随着区块链技术和加密货币的普及,受制裁国家开始探索新的资金通道。

此次被点名的伊朗金融人士及实体被指利用加密货币——尤其是稳定币USDT(泰达币)——进行大规模跨境转账。根据以色列反恐融资局披露的信息,仅与伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)相关的187个加密钱包地址就曾接收高达15亿美元的USDT[1]。虽然无法确认所有地址均直接归属IRGC(部分可能属于交易所或服务商),但这一规模足以说明问题的严重性[2]。

—

运作机制:石油换稳定币的隐秘路径

石油出口的“去美元化”尝试

面对美元主导的国际支付体系封锁,伊朗近年来积极推动“去美元化”,包括接受人民币结算、发展本土支付系统等。而此次曝光的案例显示,“石油换稳定币”正成为新的灰色通道。

具体流程推测如下:

– 出口环节:伊朗通过第三方或影子公司向国际市场出售原油及其他能源产品。

– 收款环节:买方将款项转换为USDT等主流稳定币(因其价格锚定美元且流动性强),直接转入指定加密钱包。

– 内部流转:这些加密资产可通过混币器、跨链桥等技术手段进一步隐匿流向,最终进入受控钱包或兑换为其他资产。

– 使用环节:相关实体或个人可在全球范围内使用这些加密资产采购物资、技术或支持海外行动。

这种模式绕过了传统银行的中介角色和合规审查节点,“点对点”完成价值转移。

技术挑战与监管博弈

区块链的透明性与匿名性并存。一方面,所有交易记录公开可查;另一方面,“伪匿名”特性使得追踪实际受益人异常困难。以本次事件为例:

– 地址关联性存疑:尽管以色列和美国宣称锁定了一批可疑地址[1][2],但专业机构指出其中部分可能属于交易所基础设施而非最终用户[2]。

– 资金体量巨大但存量有限:相关钱包历史累计接收超15亿美元USDT[1][2],但目前仅冻结约150万美元资产[1][2],说明大部分资金已快速转移或消耗。

– 合规工具的双刃剑效应:Tether等发行方可应执法要求冻结特定地址资产[1],但这种中心化干预又与区块链“抗审查”理念相悖。

—

国际反应与协同行动

多国联动施压

除美国外

資料來源:

[1] www.coindesk.com

[2] techcrunch.com

[3] wtop.com

[4] www.int-comp.org

[5] www.steptoe.com

[6] www.ncr-iran.org

[7] www.mondaq.com

[8] forklog.com

Powered By YOHO AI