加密货币监管正处于全球快速演进的关键阶段,面对合规挑战与发展机遇,各国纷纷出台针对稳定币及数字资产的法规,以平衡创新推动与风险防控。本文将深入分析当前主要经济体在加密货币监管方面的政策动态,探讨合规难点及潜在机会,为行业参与者提供清晰指引。

全球稳定币监管框架的形成

2025年成为全球稳定币监管的重要转折点。美国推出了《指导与建立美元稳定币国家创新法案》(GENIUS法案),明确将稳定币定义为“支付型加密货币”,要求其必须1:1锚定美元资产,并禁止算法稳定币发行。这一举措不仅强化了对金融主权和市场安全的保护,也赋予财政部设立“非合规稳定币名单”的权力,同时保障持有者破产优先受偿权,体现出美国将稳定币视为美元延伸工具的战略定位[1][2][4]。

欧盟则通过《加密资产市场法案》(MiCA)构建了全面且细致的监管体系,将稳定币分为电子货币代币和资产参考代币两类,均需以等值储备资产支持,并限制日交易额上限。此外,欧盟禁止非欧元计价的稳定币用于日常支付,以维护欧元主权地位。这种“双轨并行”策略旨在确保数字欧元能稳固其未来金融生态中的核心地位[1]。

美国新政下合规环境变化

特朗普政府重新调整SEC(美国证券交易委员会)的执法方向,由此前高压打击转向更开放包容的发展态度。SEC主席Paul Atkins启动“加密货币项目”,推动证券规则现代化,使区块链技术能够更好融入传统金融体系。这标志着美国从“执法监管”时代迈向“合规发展”新篇章,为行业带来更多确定性和成长空间[3]。

此外,美国还通过《2025数字资产市场清晰法案》(CLARITY 法案),确立了由SEC负责证券类数字资产、商品期货交易委员会负责数字商品双重监管框架,同时预留去中心化金融(DeFi)等创新领域的发展空间,这种灵活而系统性的设计,有助于促进技术革新与风险控制并重[2]。

合规挑战:多维度考验

尽管各国积极完善法规,但加密货产业仍面临诸多复杂挑战:

– 法律定义模糊:不同国家对何谓“数字资产”、“证券型代币”等概念界定不一,导致跨境业务难以统一遵循单一标准。

– 反洗钱(AML)和客户身份识别(KYC)压力:严格执行相关规定增加运营成本,同时影响用户隐私保护,引发业界争议。

– 技术更新速度快:法规往往滞后于技术发展,新兴产品如算法稳定coin、去中心化自治组织(DAO)等尚缺乏明确规范。

– 国际协调不足:各国政策差异大,加剧资本流动监控难度,也可能引发套利行为或灰色地带操作。

这些问题要求企业不仅要具备强大的法律团队,还需持续关注政策动态,加强内部治理结构建设,实现动态合规管理。

机遇展望:拥抱规范释放潜力

随着法规逐步明朗,加密行业迎来以下重要机遇:

– 增强投资者信心:透明且可预测的规则环境降低欺诈风险,有助吸引更多机构资金进入市场。

– 推动产品创新升级:《CLARITY 法案》对DeFi等前沿领域保留空间,将激励开发更安全、高效的新型金融服务。

– 促进跨境合作与标准统一趋势:全球主要经济体相继制定类似框架,为未来国际协作奠定基础,有利于形成更加健康有序的生态系统。

– 提升合法竞争优势:符合严格标准的平台将在用户选择中脱颖而出,提高品牌信誉及长期价值创造能力。

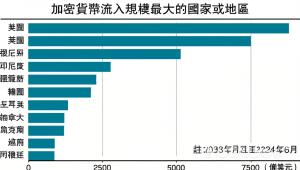

此外,美国作为全球最大经济体,其政策导向具有示范效应,对其他国家制定本土规则产生深远影响。企业应主动适应这一趋势,通过积极沟通参与政策制定过程,把握先发优势。

结语——迈向成熟理性的行业新时代

随着各国围绕加密货物展开深入立法和制度建设,加之执法机关态度趋于理性务实,加密产业正站在历史性变革门槛上。从无序探索到规范发展,从边缘试验到主流接纳,这场变革既是挑战,更是千载难逢的发展良机。只有真正理解并拥抱合规精神,坚持科技创新与风险防控并举,才能在这条充满未知但光明的大道上走得更远、更稳、更强。

資料來源:

[4] www.coindesk.com

Powered By YOHO AI