美国顶级银行监管官员古尔德(Gould)近日公开承认“加密货币去银行化现象是真实存在的”,这一表态引发了业界对加密资产与传统银行体系关系的深刻反思。本文将围绕这一观点展开分析,探讨加密货币去银行化的背景、原因、监管现状及其对金融行业的深远影响。

加密货币去银行化现象的背景与定义

所谓“加密货币去银行化”(crypto debanking),指的是传统银行因监管压力、风险考量或合规难题,主动或被动地限制或终止与加密货币相关企业及个人的银行服务,包括账户开立、资金转账及托管等。这种现象在过去几年随着加密市场的快速发展和监管趋严而愈发明显。

古尔德作为美国联邦存款保险公司(FDIC)主席,其公开承认这一现象,意味着监管层已经高度关注银行对加密行业的排斥行为,这不仅反映了监管的复杂性,也揭示了加密资产与传统金融体系之间的摩擦[4][5]。

去银行化的驱动因素

银行在面对加密资产时,必须严格遵守反洗钱(AML)、反恐融资(CFT)及客户身份识别(KYC)等法规。由于加密资产的匿名性和跨境特性,银行在合规风险管理上面临巨大挑战,导致部分银行选择“断供”以规避潜在法律风险[4][5]。

加密资产的托管涉及复杂的密码学密钥管理和网络安全防护。银行若无法确保对密钥的独占控制和防止黑客攻击,可能面临资产损失风险。监管机构强调银行必须建立强大的技术和风险治理框架,这对传统银行来说是一大挑战[4][5]。

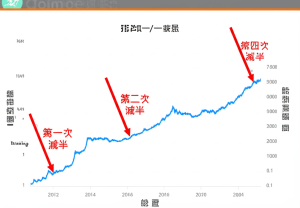

加密市场价格波动剧烈,可能影响银行托管服务的需求和资产价值稳定性。此外,市场快速演变使得银行难以持续适应技术和业务模式的变化,增加了运营风险[4]。

尽管美国国会和监管机构正积极推动加密资产相关立法,如《GENIUS法案》、《CLARITY法案》和《负责任金融创新法案》(RFIA)等,试图为数字资产业务提供明确监管框架,但目前仍存在监管重叠和权责不清的问题,银行在政策不确定环境下更倾向于谨慎行事[2][3]。

监管机构的态度与行动

美国联邦储备委员会(Fed)、联邦存款保险公司(FDIC)和货币监理署(OCC)等联邦银行监管机构,已多次发布联合声明,强调银行在涉足加密资产托管时必须高度重视风险管理和合规要求[4][5]。2023年启动的“新型活动监督计划”(NASP)已于2025年终止,监管重点回归常规监督流程,但对加密相关业务的关注并未减弱[1]。

同时,国会两院正在推动多项立法,旨在明确数字资产的监管边界,促进金融创新与风险防控的平衡。例如,RFIA草案允许银行利用数字资产和分布式账本技术开展业务,体现出监管层对数字资产潜力的认可,但也强调风险资本和杠杆要求[2]。

去银行化对加密行业的影响

银行服务的缺失使得加密企业难以进行日常资金管理和融资,限制了其业务扩展和创新能力,甚至影响客户资金安全。

银行的排斥促使部分加密用户和企业转向去中心化金融平台,寻求无需传统银行中介的金融服务,这加剧了传统金融与加密生态的分裂。

去银行化现象反映了监管与市场需求之间的矛盾,监管机构需在保护金融稳定和支持创新之间找到平衡点。

未来展望:监管与行业的共生之路

加密货币去银行化的现实,既是监管风险防范的必然结果,也是加密行业成熟的阵痛。未来,随着监管框架的完善和技术手段的进步,银行与加密资产的关系有望逐步缓和并实现共生。

– 监管明确化:通过立法明确数字资产的法律地位和监管责任,减少银行合规不确定性。

– 技术创新驱动安全保障:加强密码学技术和安全管理,提升银行对加密资产托管的信心。

– 风险管理体系完善:建立动态风险评估和应对机制,适应加密市场的快速变化。

– 合作共赢模式探索:银行与加密企业加强合作,推动合规创新,促进数字金融生态健康发展。

结语:加密去银行化的警示与启示

加密货币去银行化现象的存在,提醒我们数字资产与传统金融体系的融合之路并非坦途。监管机构和行业参与者必须共同努力,既要防范风险,也要拥抱创新,推动金融体系的包容性和韧性。只有这样,才能在数字经济时代实现真正的金融普惠与可持续发展。

資料來源:

[2] www.dwt.com

[4] www.consumerfinancemonitor.com

[5] dehs.com

Powered By YOHO AI