跨境支付领域,SWIFT与Ripple(XRP)之间的关系复杂且充满竞争色彩。两者既是行业内的竞争对手,也在某些方面存在合作和共存的可能性。本文将深入分析这对“冤家”背后的技术差异、市场策略及未来发展趋势,揭示它们究竟是“敌人”还是“难兄难弟”。

传统巨头SWIFT:稳健但效率受限

作为全球银行间金融电讯协会,SWIFT长期以来主导着国际跨境支付的信息传递服务,其系统覆盖了95%以上的中央银行和金融机构。SWIFT本质上是一套消息传递网络,不直接转移资金,而依赖于预先资金准备好的nostro/vostro账户进行结算。这种模式导致大量流动性被锁定,限制了资金使用效率,同时交易结算时间通常需要1至5天[1][2]。

尽管如此,SWIFT凭借其广泛的网络效应和深厚的行业根基,在全球金融体系中占据不可替代的位置。然而,这种传统架构面临成本高昂(每笔交易费用约26至50美元)及速度缓慢的问题,使其在数字化浪潮中显得有些力不从心[1]。

Ripple与XRP:创新驱动下的新兴力量

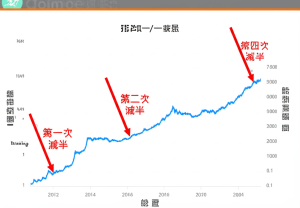

Ripple公司推出基于区块链技术的支付解决方案,以其原生数字资产XRP为桥梁货币,实现实时流动性供应和快速结算。通过Ripple On-Demand Liquidity(ODL)服务,跨境交易可在3到5秒内完成,相较于SWIFT大幅缩短了时间成本[1][2]。

此外,XRP极低的交易费用(约0.0002美元)以及减少65%流动性成本,为机构节省数亿美元开支。这使得Ripple成为许多寻求高效、低成本跨境支付方案机构的重要选择[1]。

2025年后,美国证券监管机构将XRP重新归类为商品,引发了一波机构投资热潮,包括超过10亿美元的大规模购买以及首个美国上市XRP ETF问世,这进一步推动了市场认可度和采用率[1]。

技术与治理之争:中心化疑虑与合规挑战

尽管技术优势明显,但Ripple及其生态系统也面临中心化质疑。部分业内人士指出,由于Ripple公司对XRP账本拥有较大影响力,其去中心化程度不足,这可能阻碍部分保守型金融机构接受该平台[3]。

另一方面,SWIFT强调自身作为中立平台的重要性,并批评依赖单一企业控制的平台缺乏韧性。此外,从法律合规角度看,多数银行仍然担忧区块链资产的不确定监管环境,而这正是双方争论焦点之一[3][2]。

值得注意的是,为提升合法身份并获得更多信任支持,Ripple已申请国家银行牌照,此举若成功,将使其地位更接近传统银行,与此同时也加剧了与现有金融体系之间的竞争关系[3]。

市场格局演变:融合还是割裂?

面对区块链带来的冲击,SWIFT并非坐以待毙。目前,该组织正在试验混合模型,将区块链技术融入自身架构,以提升速度和降低成本,但明确表示稳定币层无法完全取代像XRP这样的桥梁资产功能。这表明双方未来或将在一定程度上形成互补而非彻底替代关系[2][1]。

分析师预测,到2030年,通过引入受监管稳定币及战略收购等方式,如Hidden Road等项目整合资源后,Ripple有望占据约14%至15%的市场份额,对传统巨头形成实质威胁。但考虑到全球范围内各国政策差异、监管环境复杂,以及大型银行客户习惯问题,两者短期内仍将保持激烈博弈状态[1][2].

未来展望:合作潜力与持续竞争

从长远来看,无论是以信息传递为核心业务、注重安全稳健性的SWIFT;还是以创新速度见长、追求极致效率体验的Ripple,它们都承载着推动全球跨境支付现代化的重要使命。在数字经济时代背景下,两者或许会探索更多合作空间,比如共同开发兼容标准,实现不同系统间无缝连接,从而满足不同客户群体需求,实现共赢局面。

然而,就目前态势而言,“冤家”关系更符合实际——双方均视对方为主要竞争威胁,不断优化自身产品线,加强市场渗透力度。同时,各自围绕安全合规展开攻防战,加速布局新兴市场,以抢占先机。因此,可以说它们既是彼此挑战者,也是推动整个行业进步不可或缺的一环。

—

结语:新时代下的不解之缘

当今国际支付领域正处于剧烈变革期,新旧势力交织碰撞。Swift代表的是历史积淀深厚但亟需升级改造的传统体系,而Ripple则象征着颠覆创新但尚需赢得广泛信任的新兴力量。两者虽针锋相对,却共同书写着全球金融基础设施演进的新篇章。在这场没有硝烟却异常激烈的竞赛中,“冤家”身份不仅体现出彼此矛盾,更昭示出协同发展的巨大潜能——只有不断突破自我边界,它们才能真正实现价值最大化,引领世界迈向更加高效、公平且包容的钱款往来新时代。

資料來源:

[1] www.ainvest.com

[2] coincentral.com

[3] www.mitrade.com

[4] 99bitcoins.com

[5] coincentral.com

Powered By YOHO AI